2015年8月,Canon宣佈成功研發能應用於相機鏡頭內的全新藍光譜折射(BR)光學元件(Blue Spectrum Refractive optical element),能大幅度修正色差現象,達至卓越影像表現。首支採用BR光學元件技術的EF鏡頭為EF 35mm f/1.4L II USM。

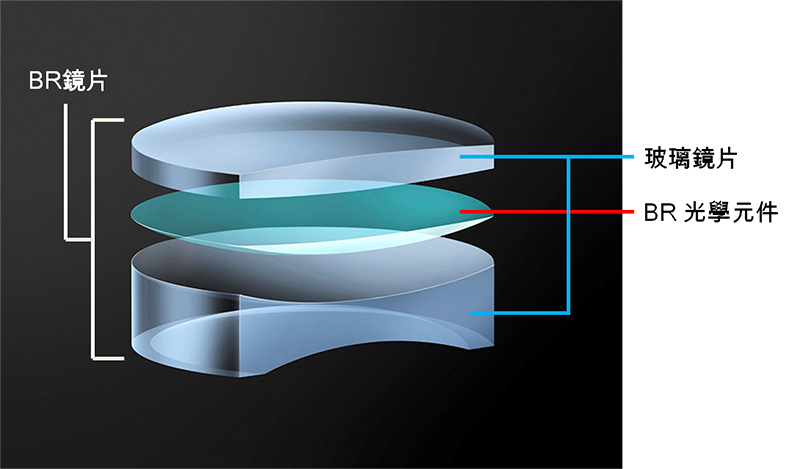

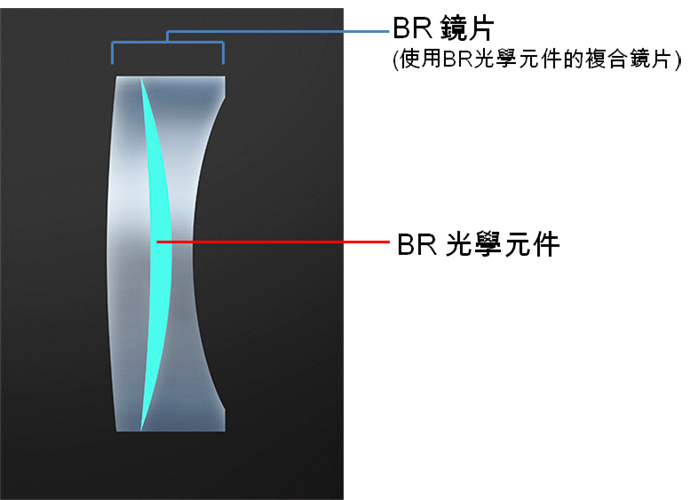

藍光譜折射光學元件鏡片(BR鏡片)結構

EF 35mm f/1.4L II USM: 首支採用BR鏡片的EF鏡頭

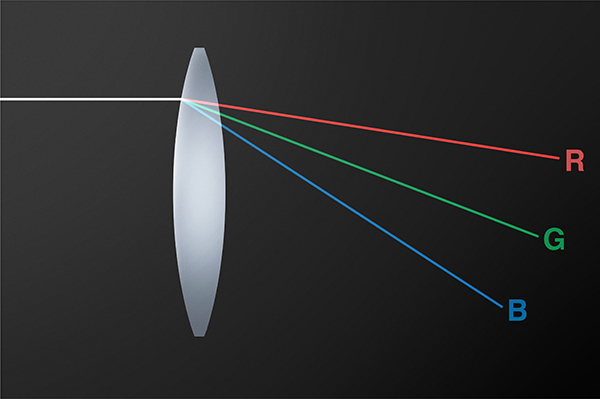

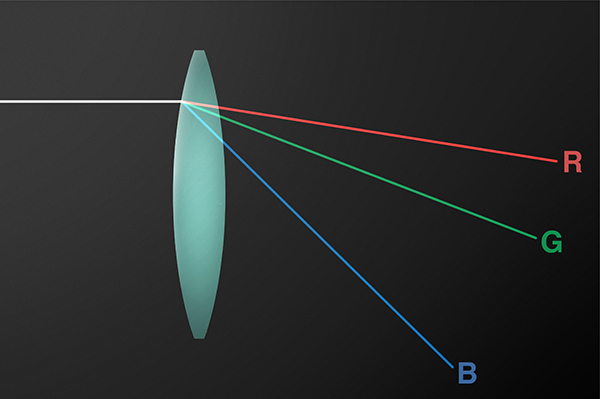

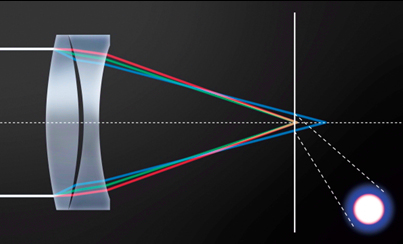

色差的成因

白光是由不同波長的光線(紅、綠、藍等)組成,由於折射率隨波長而有所不同,普通玻璃物料並不能將所有波長的光線在影像平面上取焦成一個點。由於各顏色未能匯聚於同一點上,此差異會為影像帶來色差問題,或稱為色邊(color fringing)。

色差的成因

色差的例子(色邊)

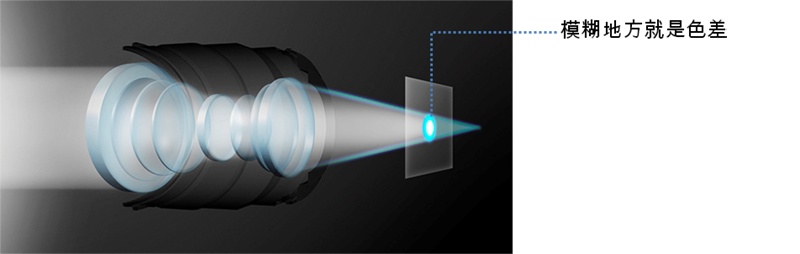

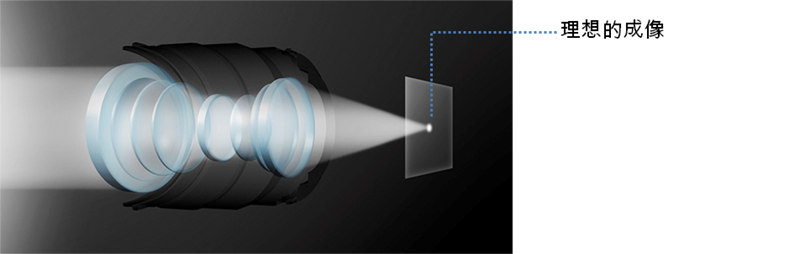

發展目標:完美的色差修正

一直以來﹐將不同色散特性的鏡片組合使用可以減低色差的形成。再加上使用具有異常色散特性(anomalous dispersion)的物料,即色散射特性與普通玻璃不同的物料、如Canon研發的螢石、UD超低色散鏡片及Super UD超級超低色散鏡片等,即可進一步消除殘餘色差(二次色差)。雖然這些物料能有效修正殘餘色差,它們一直不能應用於規格各異的所有可更換鏡頭,以實現理想的色差修正。例如在大光圈鏡頭,色差雖然已經得到修正,但在放大的影像中仍可發現色邊。

這是因為在選擇玻璃材料時,有必要考慮色差修正以外的其他像差修正,而鏡頭的大小及重量設計亦限制了色差修正的程度。

因此Canon銳意發展一種可媲美或超越螢石異常色散特性的全新光學物料,以更小巧、更有效的色差修正,以達致一個由玻璃組成的傳統鏡片配置無法實現的大幅度色差修正量。

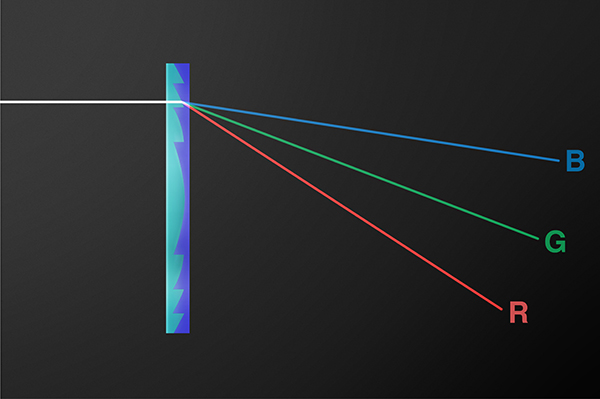

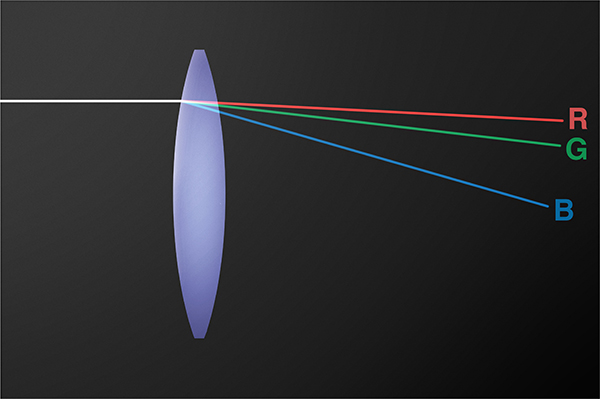

Canon EF 鏡頭常用光學元件折射率的分別

普通玻璃 |

BR光學元件 具備能顯著折射藍光(短波長)的特性 |

DO(Diffractive Optics)元件 光線折射的排序與普通玻璃相反 |

螢石 低折射率及低色散 |

藍光譜折射光學元件(BR Optics)

Canon透過重新審視光學物料的分子結構設計,成功研發出以有機光學物料為原材料的獨特鏡片物料 - 藍光譜折射光學元件(BR Optics)。BR光學元件具備能顯著折射藍光(短波長光譜)的特性,針對這個迄今為止被證實特別難以匯聚於一個特定對焦點上的波長作出改善。

BR鏡片的橫切面及製作BR光學元件的原材料(有機光學物料)

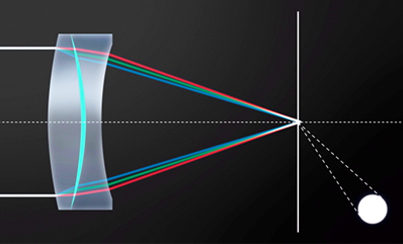

BR鏡片結構

當應用於相機鏡頭時,Canon 工程師將BR光學元件置於一片玻璃凹透鏡及一片玻璃凸透鏡之間成為BR鏡片。從今以後,即使以住使用傳統技術難以修正色散的鏡頭亦可受惠於BR鏡片大幅度的色差修正表現,實現更出色的成像質素。

| 普通玻璃 | BR鏡片 |

單單結合凸透鏡和凹透鏡並不能修正藍色波長折射,偏移的焦點將以藍色色邊出現。 單單結合凸透鏡和凹透鏡並不能修正藍色波長折射,偏移的焦點將以藍色色邊出現。 |

由於BR鏡片能大幅度折射藍光(短波長光譜),將其置於凸透鏡和凹透鏡之間能將所有可見光波長聚焦至一個點。 由於BR鏡片能大幅度折射藍光(短波長光譜),將其置於凸透鏡和凹透鏡之間能將所有可見光波長聚焦至一個點。 |

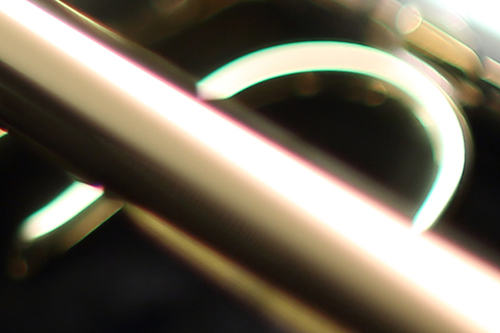

BR鏡片的應用

EF 35mm f/1.4L II USM加入了一片BR鏡片,實現了大光圈廣角鏡頭前所未見的色差修正量,即使於最大光圈亦大幅減低了色彩模糊。

比較1:反光物件

EOS 5D Mark III • EF 35mm f/1.4L II USM • 35mm • ISO100 • f/1.4 • 1/100s EOS 5D Mark III • EF 35mm f/1.4L II USM • 35mm • ISO100 • f/1.4 • 1/100s |

|

EF 35mm f/1.4L USM EF 35mm f/1.4L USM |

EF 35mm f/1.4L II USM EF 35mm f/1.4L II USM大幅減少軸向色差 |

比較2: 風景

EOS 5DS • EF 35mm f/1.4L II USM • 35mm • ISO100 • f/1.4 • 1/8000s EOS 5DS • EF 35mm f/1.4L II USM • 35mm • ISO100 • f/1.4 • 1/8000s |

|

EF 35mm f/1.4L USM EF 35mm f/1.4L USM |

EF 35mm f/1.4L II USM EF 35mm f/1.4L II USM大幅減少洋紅色色邊 |